Paru dans Zélium 12 – automne 2022 – Spécial « Règne Animal »

La violence qui règne dans les abattoirs serait-elle un dérivé de la brutalité sociale qui pèse sur les épaules des “ouvriers dépeceurs” ? Après tout, l’art du manager c’est de se faire du gras sur le dos des vaches maigres.

Texte : Nico Lacase / Dessin : NC

On ne va pas se tuer à le répéter : le meurtre entre humains est assez mal toléré dans nos sociétés. Alors que l’assassinat réitéré, à la chaîne, de quadrupèdes par des bipèdes payés au salaire minimum, ça passe. Même si on préférerait ne pas le savoir.

L’industrie de la barbaque n’est pas jolie à voir. Mais dans les vidéos qui dénoncent la brutalité sanguinaire des abattoirs, il y a un hors-champ : la brutalité du commandement des petits chefs, et la violence subie par les employé-e-s, salariés ou intérimaires. « Et comme on a presque toujours un couteau long comme le bras, et qui coupe comme une lame de rasoir, il vaut mieux réfréner les envies de meurtre quand on se fait gueuler dessus. Et parfois, ben, ça se reporte sur les animaux », explique Mauricio Garcia-Pereira, qui a quitté l’abattoir de Limoges après avoir dénoncé les atrocités qui s’y déroulaient, preuves vidéo à l’appui publiées par l’association L214 en février 2016.

Avoir un CAP de «tueur dépeceur » (1) ne protège pas contre le cadre qui hurle pour deux minutes de retard ou un incident qui oblige à stopper la chaîne. Il vaut mieux s’en prendre aux bovins, mais mauvaise nouvelle, lesdits bovins ont maintenant des avocats. En 2017, un ouvrier de l’abattoir de Vigan (Gard) a été condamné à huit mois de prison avec sursis et 600 € d’amende pour maltraitance envers les animaux. On lui a reproché d’avoir utilisé une pince à électronarcose sur le museau de brebis « pour faire rire » un collègue. Si l’ouvrier « ne voit pas les animaux comme des égaux de l’homme », les bêtes ont quand même, selon lui « du ressenti » et « sentent l’odeur de la mort ». La justice a sanctionné le sans grade, oubliant le directeur de l’établissement, qui n’a pas été inquiété, ni les services vétérinaires, qui auraient dû contrôler ce qui se passe dans l’abattoir. Ni les bouffeurs de steaks, pourtant commanditaires du massacre…

Dans le salon de son HLM, Mauricio Garcia-Pereira mime volontiers son quotidien à la chaîne d’abattage. Les gestes puissants de la découpe, le sang qui gicle, les boyaux fumants… Mais aussi la colère et les altercations avec les chefs. Quand on l’a embauché, on lui a demandé de surmonter le dégoût et d’estimer sa capacité à donner la mort. « L’agence d’intérim m’a demandé si j’avais peur du sang et des odeurs, de tuer des bêtes. Il y avait du boulot en abattoir. » Les cadences lui apprendront vite ce qu’il lui en coûte : « On finit la journée démoli, mort. » Un comble pour un boulot de tueur.

Une routine qui brise les corps

Opter pour un tel travail, très dévalorisé, n’est pas un choix, juste un gagne-pain pour échapper au chômage. Il suffit de tenir, et d’accepter de puer malgré toutes les douches. “Supporter” ce travail : voilà la compétence principale, imprégnée d’un sentiment de virilité, rester debout et encaisser en permanence. Ensanglantés, aspergés de gras, les sols sont casse-gueules. Le travail agresse le corps, ruine le dos, les doigts, multiplie les tendinites, crampes, lombalgies, affecte le canal carpien et entraîne d’autres troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS.

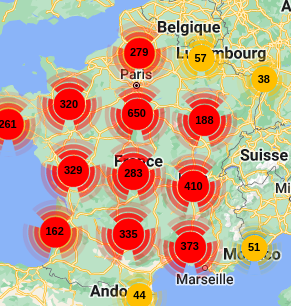

Au début des années 2000, la Mutualité sociale agricole de Bretagne lance une étude “santé au travail” dans l’industrie de la viande. Le rapport révèle que 89 % des hommes et 92 % des femmes travaillant en abattoir ont souffert d’un TMS durant les douze derniers mois.

Là où on se crève la carcasse pour des clopinettes, quand les antidouleurs, l’alcool et la drogue ne suffisent pas et qu’on se sent cassé en permanence, on ne pense qu’à se trouver un autre métier. Les métiers de l’abattoir ne demandent pas de préqualification. On se forme sur le tas.

Le bouvier contrôle les animaux vivants à leur arrivée, le tueur estourbit au pistolet électrique, le tripier vide la tripaille, le “déboyaudeur” les voit lui péter à la figure, l’arrache-cuir écorche les peaux, le dépeceur tranche, l’opérateur de saignée et le technicien bataillent pour sortir les pattes des animaux coincés ou contre la bête qui se débat. Coups de pattes, de cornes, de queues…

Les odeurs ? Celles du sang qui gicle, de la merde qui se déverse des boyaux éclatés, et celle plus indéfinissable de la mort, omniprésente, persistante, qui colle au propre corps des humains qui font le taf. La bande son ? Plutôt stressante : à longueur de journée, mais jamais sur un rythme régulier, les cris et gémissements d’animaux, les collègues qui hurlent pour se faire entendre, les chocs métalliques des outils et des équipements. Le niveau sonore d’un abattoir reste souvent au-dessus des 100 décibels. Le bruit d’un marteau-piqueur. Malgré des machines plus perfectionnées, le fracas sonore de ces usines d’abattage est autant traumatisant qu’au début du siècle dernier (lire plus bas).

Faire du bestiau un ennemi

Une fois que le bétail arrive sur pattes, ce ne sont plus des animaux mais déjà des produits. Des produits dangereux. Parfois “mal tués” et vivaces dans leur agonie furieuse. Ici, la compétence professionnelle compétence professionnelle prérequise, c’est la dureté au mal. L’ambiance viriliste fait supporter la violence du travail et son environnement. En premier lieu, le management. Même s’il est encore peu répandu dans le secteur,sa forme la plus saillante s’appelle en angliche le “lean management”, “lean” pour “maigre”. Soit ce qui reste après tout bon vieux dégraissage de personnel. Le bestiau qui résiste, en faire un ennemi.

« Il faut parler du mal-être des ouvriers », s’indigne Mauricio, payé 20 % au dessus du Smic après sept ans d’ancienneté. « Ce que je veux, c’est une loi européenne sur la question de la souffrance animale,mais aussi sur le bien-être des ouvriers des abattoirs. » Dans sa bouche, les mots sont crus : « C’est un métier très physique avec des accidents fréquents,où on travaille dans le froid, l’humidité et le bruit, baignant dans le sang, la merde, le gras et les odeurs. L’ambiance est épouvantable, avec des chefs qui nous mettent en permanence sous pression. (…) Au départ pourtant, j’étais fier de travailler là : c’est un métier qui fait manger la population, qui nourrit nos enfants. (…) Entre collègues, on se dit que c’est dégueulasse, que dès qu’on peut, on arrête. Et on continue, dans un mélange de déni et de résignation. Ce métier déshumanise tellement. Ces conditions de travail,ça fait de nous des robots. Parfois, on oublie qu’on tue des êtres vivants… »

Geoffrey Le Guilcher, journaliste infiltré dans un abattoir industriel breton, faisait ce constat dans son bouquin « Steak Machine » sorti en février 2017 : « Le vrai déclencheur de la violence envers les animaux, c’est la cadence imposée aux ouvriers, une vache par minute. Et très vite, la bête qui résiste devient ton ennemie qui complique une tâche déjà inhumaine ».

Sociologue au CNRS, Catherine Rémy a publié en 2009 son travail sur les abattoirs, La Fin des bêtes. Une ethnographie de la mise à mort des animaux (ed. Economica). Elle explique que la compassion pour les animaux n’a pas ici sa place et que les ouvriers préfèrent installer une forme de distance, comme pour un travail industriel routinier. Parce que le processus parfaitement huilé de mise à mort foire forcément, régulièrement.

Les bestiaux voient la camarde qui leur fait face, hurlent, se débattent, tentent de s’échapper. C’est là que surgissent les poussées de violence récurrentes des humains face à l’animal qui résiste. « Ils mettent en scène un combat, faisant de l’animal un ennemi – ce qui n’est pas réellement le cas. » Une manière inconsciente de retrouver « une certaine légitimité dans l’acte de donner la mort : tuer un ennemi est plus acceptable que de tuer un être innocent et sensible », ajoute la chercheuse. « Quand on doit tuer cinquante gros bovins par heure ou jusqu’à six cents porcins, c’est illusoire de penser qu’on peut le faire sans mauvais traitement », raconte un autre sociologue, Séverin Muller (Politis 23/09/2016). « C’est du même ordre que ce qu’on peut trouver dans des endroits comme les EHPAD, pour établir une comparaison peut-être étonnante. Quand les salariés ne sont pas assez nombreux pour s’occuper des personnes âgées, la situation se dégrade et on voit apparaître de mauvais traitements ». Une autre violence sociale, schizophrène, s’insinue ainsi dans les abattoirs : demander aux ouvriers de bien traiter les animaux alors qu’ils vont les tuer la seconde d’après.

Nico Lacase

1 – Voir les vidéos de L214 : https://www.l214.com/abattage-choc-electrique

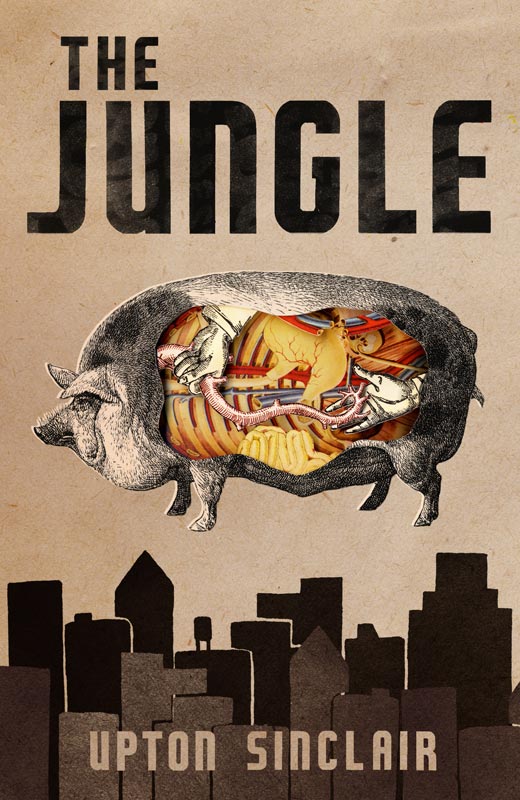

LES OIES DE LA JUNGLE

On est au début du 20e siècle. La viande vient d’être inventée, ou presque. Auteur, journaliste et militant socialiste, Upton Sinclair (1878–1968) réalise une enquête de sept semaines dans la sauvagerie fumante d’un des abattoirs de Chicago, un secteur où triment 30.000 ouvriers. Il publie ses articles dans McClure’s Magazine, et décide ensuite d’en tirer un récit réaliste qui sortira en 1905 sous forme de feuilleton dans la revue socialiste Appeal to Reason.

On est au début du 20e siècle. La viande vient d’être inventée, ou presque. Auteur, journaliste et militant socialiste, Upton Sinclair (1878–1968) réalise une enquête de sept semaines dans la sauvagerie fumante d’un des abattoirs de Chicago, un secteur où triment 30.000 ouvriers. Il publie ses articles dans McClure’s Magazine, et décide ensuite d’en tirer un récit réaliste qui sortira en 1905 sous forme de feuilleton dans la revue socialiste Appeal to Reason.

Le roman The Jungle paraît l’année suivante et a depuis été traduit dans 33 langues.

Le personnage principal est un émigré lituanien, Jurgis, qui s’acclimate puis se révolte face à ce qui n’est qu’une parabole de la folie capitaliste. On pourrait en citer d’innombrables passages montrant qu’en plus d’un siècle, il n’y a guère eu de “progrès” dans cette industrie – pour le travailleur comme pour l’animal. Exemple, l’ambiance acoustique qui y régnait (1) :

« C’était un bruit fait de dizaines de milliers de petits bruits. Au début, on n’y prenait pas garde ; il s’insinuait en vous imperceptiblement, comme un parasite. Il faisait penser au bruissement des abeilles au printemps, aux chuchotements de la forêt. Il évoquait une activité incessante, le grouillement d’un monde en mouvement. Mais, en tendant l’oreille, on comprenait qu’il était émis par une multitude d’animaux, par les meuglements lointains de dix mille bœufs et les grognements d’autant de porcs. (…) Le vacarme était tel qu’on avait l’impression que toutes les fermes de l’univers étaient regroupées là. (…) Cris aigus et graves, grognements, gémissements de souffrance, tout se mêlait ». (2)

1 – Lire la recension publiée par Noé Roland, Upton Sinclair, un romancier socialiste dans la jungle capitaliste, Lecomptoir.org, 13/09/2017.

2 – Voir article de Denis Duclos dans Zélium 10, page 42