Article paru dans Zélium n°10 spécial Travail – été 2018 – dossier complet en PDF

Conditions minables, salaires au lance-pierre, travail à la pièce : bienvenue dans l’entreprise moderne, le centre pénitentiaire. Là où les syndicats sont aux arrêts de rigueur et le code du travail aux oubliettes!

Texte : Dr Lambda / Dessins : Bobika – Rodho – Rousso – Troud – Wiglaf

Kaoutar a bossé plus de dix ans comme téléconseillère pour l’opérateur SFR. Elle était élue syndicale et membre du comité d’entreprise. Quand elle s’est retrouvée en taule, elle a exercé à peu près le même métier en 2010 à la maison d’arrêt pour femmes de Versailles, pour le compte de la société MKT. Elle a même servi d’otage médiatique quand la ministre de l’Intérieur de l’époque, Michèle Alliot-Marie, est venue inaugurer ce « centre d’appels modèle » pour les caméras du 20h… Mais Kaoutar a démissionné de ce boulot de rêve. Pas seulement pour se plaindre de ses conditions d’exploitation, des pauses interdites et des Carambar en guise de prime, que les managers distribuaient aux plus méritantes… « Dès le départ, l’intervenante nous avait prévenues qu’ils avaient un centre d’appels en Tunisie, mon pays d’origine en plus », écrit-elle dans une lettre publiée dans le journal L’Envolée (1). « C’était beaucoup plus rentable pour eux d’économiser leurs sous pour venir nous exploiter nous en prison. (…) Des salariées de Téléperformance (prestataire de SFR et d’autres centrales téléphoniques) étaient en grève car elles risquaient le licenciement, à cause justement des diverses délocalisations que projetaient toutes ces hautes enseignes. Avant c’était l’étranger, maintenant c’est les prisons françaises ».

Travailler en prison, c’est comme une double peine. Devoir se frotter à l’horreur carcérale du travail salarié alors qu’on est précisément enfermé à double tour, c’est la première aberration qui frappe les « hébergé-es » de l’Administration pénitentiaire (AP). On estime à près de 20.000 le nombre de détenu-es exerçant une activité dite professionnelle, en gros un quart de la population carcérale écrouée – 68.600 au 1er octobre 2017 (2). Et encore, la République est trop bonne : avant le début des années 70, le travail forcé était la règle, puisque le turbin faisait partie intégrante de la peine — sinon, punitions en cascade du genre suppression du tabac, du courrier, interdiction de cantiner, mise au mitard ou transfert en quartier disciplinaire.

En 1987, les socialos suppriment définitivement cette obligation qui sentait un peu trop le bagne et son sable chaud… Mais depuis la loi pénitentiaire de 2009, retour aux fondamentaux : une « obligation d’activité » a été réintroduite (travail, formation ou enseignement), seulement pour les condamnés, pas pour les prévenus en attente de leur procès, en détention provisoire dans les maisons d’arrêt (3). Malgré ces beaux principes, un petit chantage persiste en prison : les remises de peines supplémentaires, octroyées en dehors des remises légales (quelques mois par année d’incarcération), conditionnées par le fait de travailler ou non. Cette injonction déguisée est régulièrement condamnée par l’Organisation internationale du travail (OIT) — mais de quoi je me mêle ? — pour qui cela ressemble toujours à du «travail forcé». Tout de suite les gros mots…

Le turbin est d’ailleurs autant forcé que contraint, car c’est souvent une nécessité pour améliorer un peu l’ordinaire de la geôle : « cantinage » (repas en dehors des heures de gamelle), tabac, locations de télé, de frigos, etc. «En gros il faut entre 200 et 300 euros par mois pour assurer les besoins quotidiens en détention», estime Marie Cretenot, qui suit le dossier “travail” pour la section France de l’Observatoire international des prisons (OIP). «Le travail est présenté comme une mesure d’insertion pour les détenus. En vérité l’administration s’en sert toujours comme un instrument de gestion de la détention.» L’OIP cite souvent cet extrait d’un «règlement général pour les prisons» qui date de 1841 et n’a pas pris une ride : «Sans travail, une bonne police est presque impossible ; il est le moyen le plus puissant pour assurer l’ordre intérieur».

Forçats des temps modernes

Si on rentre un peu plus dans les détails du travail en détention, le tableau est accablant.

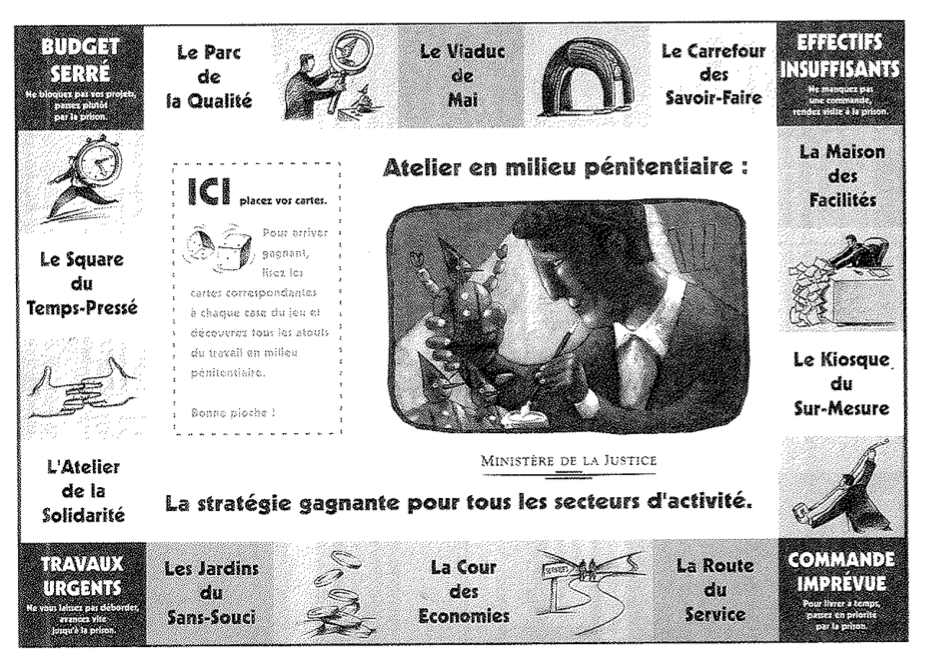

S’est développé une sorte de lumpen-prolétariat des cachots qui alimente une cohorte d’esclavagistes modernes protégés et même encouragés par l’État. En 1994, la prison de Strasbourg a caressé le patronat local dans le sens du poil dans un film de pub décomplexé : «Une main-d’œuvre payée au rendement, travaillant douze mois sur douze, pas d’absentéisme, pas de conflits sociaux…» Mieux : passez par la case prison et touchez vos 20 briques ! Dans un bouquin de 2010 (Le travail en prison, éd. Autrement), le journaliste Gonzague Rambaud a déniché un dépliant émanant des services pénitentiaires de Lyon [image ci-dessous]. Dans cette parodie du Monopoly, les rues sont remplacés par des cases promo. « La cour des économies » renvoie vers une carte : «Des prix compétitifs : charges allégées, frais fixes réduits, surfaces gratuites, paiement du travail à la pièce ou au temps passé, souplesse du recrutement, disponibilité totale [du personnel]»… Slogan ultime: « Pour être gagnant à l’arrivée, pensez à la prison dès le départ ». De grands comiques, au service com de la Pénitentiaire !

Faut dire aussi que le statut du taulard-trimard a «des relents du XIXème siècle», comme le dit à longueur de temps le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), sorte de gendarme des chiourmes mais sans réel pouvoir de sanction. Un statut ? Quel statut ? Le Medef en rêve, en prison c’est la règle : le code du travail ne s’applique pas en détention. Et le salarié taulard ne signe aucun contrat de travail (seulement un « acte d’engagement », avec beaucoup de devoirs et presque aucun droit). Indemnités de chômage ? Faut pas rêver : ce droit est lié à sa relation contractuelle avec un employeur.

Retraite ? Et puis quoi encore : chaque détenu-e cotise à une caisse, mais ne pourra jamais faire valider ses trimestres, pour une histoire de quota d’heures largement en dessous des planchers… Pas de quoi se plaindre : fut un temps, certains « employeurs » prélevaient même des cotisations pour congés payés… En matière de conditions de détention, pour ne pas trop se payer la honte la France aime se comparer aux pays scandinaves.

Raté : en Italie, par exemple, le code du travail s’applique en détention et les taux horaires vont jusqu’à 60 % du salaire minimum. Tout fout le camp !

Aussitôt dit, auxi tôt fait

Revenons à Kaoutar, la téléconseillère de la prison de Versailles. Elle se souvient avoir dû faire de la retape pour son propre statut low-cost : «On devait appeler des sociétés (…) pour carrément nous vendre nous ; (…) on avait un script à lire, et quand on avait la chance de tomber sur un responsable, on devait lui proposer nos services (…). En précisant bien aux clients que cela leur permettait de payer la main d’œuvre et de réinsérer les prisonniers !…»

Ce statut précaire se combine à la sournoiserie des procédures disciplinaires. D’abord un-e détenu-e doit se tenir à carreau pour espérer sortir des longues listes d’attente et décrocher un job. Carrière qui débute souvent par un poste subalterne (« auxi », auxiliaire d’étage, au ménage, aux repas) avant d’espérer grimper vers d’autres jobs mieux payés. Ensuite son comportement au travail aura des conséquences sur son dossier carcéral. Et vice-versa. Étant entendu qu’on pourra le ou la « déclasser » (en jargon AP, ça veut dire « virer») sans qu’il puisse contester les faits sereinement, les râleurs étant toujours plus près du mitard que de l’augmentation…

Nul besoin de dire que l’Inspection du travail n’y met quasiment jamais les pieds — et ne peut qu’y constater des manquements en termes d’hygiène et de sécurité, pas plus… Et quand elle y pointe son nez, c’est pour constater les mêmes horreurs. La maison d’arrêt d’Angoulême a reçu l’inspection à l’automne 2015 (trois ans après une précédente visite). Fils électriques dénudés sortant du plafond, murs cradingues, produits chimiques stockés n’importe où, températures tropicales constatées dans des ateliers sans aération. Le chef maton avait juré deux ans plus tôt qu’il avait fait des devis pour y installer un gros ventilo, l’inspection l’a constaté : c’était du flan. De toutes façons, l’inspection du travail ne peut engager aucune procédure d’infraction, ni coller la moindre prune au geôlier en chef ou au concessionnaire. Pourquoi se gêner ? Le dernier rapport du CGLPL, millésime décembre 2016, résume : «Emplois peu qualifiés, insuffisance du nombre de postes proposés, organisation peu propice au travail, faiblesse des rémunérations, bulletins de salaire difficiles à décrypter.» Son précédent rapport date de 2011 : «Plus de cinq années après, le CGLPL observe que ces constats restent pour la plupart d’actualité.» Pour finir, ce statut discrétionnaire et discriminatoire n’a pas ému les neuf « sages » du Conseil constitutionnel, à qui on n’apprend plus à faire les grimaces : ils l’ont validé en 2015. Circulez !

Dumping carcéral

Quant au travail à la pièce – être rémunéré en fonction de ses cadences plutôt qu’à l’heure –, c’est monnaie courante dans les ateliers du lumpen-taulariat. Pourtant, cette pratique d’un autre âge est théoriquement interdite depuis 2009, le Parlement ayant dû s’aligner sur les standards internationaux du labeur hors détention. Mais peu importe : trier des boulons, mettre des prospectus sous plis, emballer des parfums ou ranger n’importe quel produit à la con dans des cartons, c’est payé allègrement 4,50€ les 1000 pièces dans une taule, 2€ le carton de 100 boîtes dans une autre… C’est même affiché dans les ateliers. Bosser à la tâche, interdit ? Pas sûr : les décrets d’application paru fin 2010 ne le disent pas comme ça. Les « employeurs » doivent seulement respecter un seuil minimum de rémunération horaire. Un « SMIC-taulard » qui fait fantasmer Pierre Gattaz. Surtout qu’il est à géométrie variable, selon la nature du taf : les « auxi » qui bossent au « service général » (restauration, blanchisserie, voire coiffure, entretien, travaux de peinture, d’électricité, etc.) sont les plus mal payés : entre 20 et 33 % du SMIC brut (entre 2 et 3€/h en 2017). Les “cadres sup” du travail carcéral bossent dans ce qu’on appelle pudiquement des «activités de production» : soit en cellule (petits boulots payés à la pièce) ou dans un local, pour le compte de la régie industrielle de l’emploi pénitentiaire (public) ou des concessionnaires privés. Turbins pour lesquels le taux horaire brut atteint 45 % du SMIC – soit 4,40 €/h, une fleur.

« Production » est un bien grand mot : emballage, pliage, triage, mise sous pli… En majorité des boulots de merde, répétitifs et avilissants. De grandes marques (Yves Rocher, L’Oréal, BIC, Renault, Vania, La Redoute, SFR, Orange…) se dissimulent derrière des sous-traitants pour rester discrètes… Les numéros d’écrou les plus méritants ont droit à des tafs plus qualifiants : centres d’appels téléphoniques, confection (menuiserie, métallerie), voire conception de pièces aéronautiques (au Muret, près de Toulouse) et même, la grande classe, le traitement d’archives sonores ou vidéo pour le compte de l’Institut national de l’audiovisuel…

Seul-es quelques dizaines de détenu-es en profitent dans quelques rares ateliers à Rennes, Saint Maur, Melun, Poissy… Curiosité : à la centrale de Poissy, trois taulards s’échinent à la confection de piñatas, ces baudruches en papier mâché pleines de gadgets et de bonbecs qui font la joie des enfants pour leurs anniversaires. Payées en taule entre 7 et 20 euros pièce (du grand luxe !), elles se retrouvent incognito dans les « city markets » des centres villes.

Le salaire de labeur

Le salaire de labeur

La magouille du travail à la tâche se matérialise sur la fiche de paye. Comme les tarifs sont calculés au nombre, ou selon des forfaits journaliers horriblement bas, très souvent les taux horaires payés sont en dessous du plancher légal. Exemple, ce détenu payé en 2012 par Thémis, la filiale taularde de Bouygues: 64,60 € net pour 67 heures… Soit moins de 1 € de l’heure. Mieux : aux Baumettes à Marseille en 2015, 102 heures pour 13,02 € net, soit 12 centimes de l’heure ! Qui a osé parler de dumping carcéral ? Cette illégalité flagrante se déroule sous les yeux du maton en chef, l’AP. Depuis 2012, les plaintes de prisonniers se multiplient : «J’ai défendu des dizaines et des dizaines de détenus se plaignant de rémunérations non conformes aux taux horaires légaux, explique Alexandre Ciaudo, avocat au barreau de Dijon. Et c’est bien simple : nous gagnons à chaque fois devant les tribunaux administratifs». La justice est en effet implacable pour le ministère du même nom : le site Légifrance regorge de jurisprudences, rendues la plupart du temps par les cours administratives d’appel, condamnant systématiquement la Pénitentiaire à rembourser intégralement les prisonniers lésés. Ça représente quelques centaines d’euros, voire un ou deux milliers par affaire. La Chancellerie préfère payer rubis sur l’ongle et ne conteste jamais les décisions.

Mais combien a-t-elle dû casquer pour étouffer ces contentieux ? La réponse se trouve dans un rapport balèze de trois corps d’inspection (IGF, IGAS, IGAJ – finances, affaires sociales et judiciaires) sorti en juillet 2016. Chargés d’évaluer les « politiques d’insertion » dans les prisons françaises, les inspecteurs estiment à 135 000 euros entre 2012 et 2015 les sommes que l’AP a été contrainte de verser aux forçats frondeurs qui ont osé porté plainte. «Le travail à la pièce n’est pas du tout remis en question en prison : ça reste la règle», tranche Marie Cretenot. Le rapport d’inspection précité évoque même une enveloppe énorme, 56 millions d’euros, qui devait subventionner en 2015 «le passage à la rémunération horaire». Somme dédiée uniquement aux «contrats de gestion déléguée», c’est à dire aux concessions privées! Selon l’OIP, cette somme n’a pas été dépensée, le passage au paiement à l’heure ayant été différé. Mais l’idée est quand même dans les tuyaux…

Pour justifier de violer ainsi la loi, l’AP se range du côté des exploiteurs et de leurs lobbies. Arguments : respecter le taux horaire rendrait le travail plus cher (forcément) et risquerait donc de « décourager » les entreprises clientes. Plus cynique : cela «pourrait exclure du travail les détenus les moins productifs» ! Tant de sollicitude force le respect…

Enfin, même après la fiche de paye le fric n’est pas encore dans la poche des détenu-es. Dernier racket en règle : la taxe « parties civiles ». Dès qu’on touche plus de 200 € (salaire, mais aussi mandats reçus de l’extérieur) l’AP pique un pourcentage pour indemniser les victimes (les « parties civiles ») : 20 % sur la part entre 200 et 400 € ; 25 % sur celle dépassant 400 €. Et cela même si aucune victime n’est à indemniser. Pareil si on n’a même pas encore été jugé ! Et le même pourcentage s’applique pour tout le monde, sans aucune distinction selon le statut du travail effectué.

Bien vu, non ? Et c’est pas fini : sur la somme restante, 10 % sont mis de côté au titre du « pécule de libération », que l’on touchera au moment de sa sortie de prison. On décide donc à la place des bagnards sans aucun respect pour leur libre arbitre… La coercition ne suffisait pas, ne restait plus qu’à leur coller une petite dose de paternalisme en prime.

Macron prétend libérer le travail, le mieux n’est-il pas de l’enfermer ? Allez, au gnouf les manifestants contre la modernisation de l’économie !

Docteur Lambda

- « Pour en finir avec toutes les prisons », journal édité depuis 2001 et très souvent interdit de circuler en détention. Son équipe anime aussi une émission radio tous les vendredi à 19h sur FPP (106.3 à Paris et en podcast sur http://lenvolee.net).

- La population totale est de 79 133 (pour 59 000 places) au 1er octobre 2017, mais les détenus en « milieu fermé » sont environ 10 000 de moins (en tenant compte des semi-libertés ou des placements sous bracelet électronique).

- Les maisons d’arrêt (86 en France) concernent aussi les condamnés à une peine de moins de 2 ans. Pour les peines plus lourdes, il existe ce qu’on nomme joliment « établissements pour peine » (94 taules en tout) : maisons centrales, centres de détention ou de « semi-liberté ». Il faut compter aussi sur 6 prisons pour mineurs et 52 centres éducatifs fermés (CEF) qui concernent 885 jeunes gens (dont 70 % sont en attente de leur procès !).

- Rapport du CGLPL, visite du 22 septembre 2016.

LES MERCENAIRES DE LA TAULE PRIVÉE

La réforme la plus visible de ces dernières décennies a été de préparer le terrain carcéral à la privatisation rampante des lieux de détention. Aujourd’hui, il n’y a guère que les salaires (matons et détenus) qui sont réglés en direct par l’État. Les sous-traitants privés en croquent allègrement, la plupart étant filiales de requins du BTP et du « Facility Management » (jargon américain désignant les services généraux à usage collectif, sécurité, propreté, restauration, hébergement…).

Ce facility business prospère depuis 2008 et les prisons privées du plan « 13200 places » lancé par Sarko à coup de PPP (partenariats public-privé), ruineux pour l’État mais salutaire pour les multinationales : ils construisent les murs, en restent proprio pendant 30 ans, gèrent la cuisine interne et l’État leur verse une rente. Résultat, tous les gros bonnets se sont alignés : Bouygues a créé une filiale, Thémis-Facility Management, le groupe Engie (ex-GDF-Suez) possède Gepsa (qui gère aussi des « centres de rétention », prisons pour étrangers en exil), Vinci a récupéré les compétences de Gecep (la boîte de gestion pénitentiaire du bétonneur GTM qui fait partie de sa galaxie), et Sodexo (gros bonnet de la restauration collective) et sa filiale Siges, qui reste le leader du secteur avec 34 concessions dans les taules françaises (en plus de 42 à l’étranger). Spie-Batignolles et Eiffage participent au festin en tant que constructeurs.

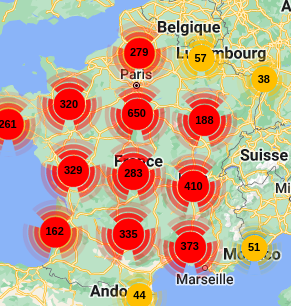

Combien ça pèse ? Selon l’OIP, les sommes engagées par l’État depuis 2004 au titre des PPP représentent une dette de 6 milliards d’euros. L’État a déjà déboursé 1,2 milliard, il lui reste 4,75 à payer d’ici l’échéance des contrats en 2042. « En englobant les PPP et toute la sous-traitance dans les autres établissements (globalement les mêmes services que dans les PPP (hors construction) donc «hôtellerie», maintenance, restauration, etc.), ce sont 656 millions qui sont versés pour l’année », indique l’OIP à Zélium [chiffres de 2018].

En gros un tiers des quelques 190 chiourmes hexagonales ont été raflées par ces mercenaires du PPP, et la moitié des détenus vivent dans leurs murs. Exemple au pénitencier du Havre, ouvert en 2010 : Bouygues qui a posé les pierres est taulier en chef via sa filiale Thémis pour 1 million d’euros par mois. Sans oublier ses sous-traitants : le ménage est assuré par Sin & Stes, un pro de la propreté collective du groupe Elior ; Gepsa touche 350 000 euros par mois pour gérer les « services à la personne » (travail et formation, accueil des familles, « hôtellerie » (sic) et hygiène), et « sous-sous-traite » la restauration (et ses épiceries hors de prix) à Eurest, du groupe britannique Compass. Que des gros poissons, on vous dit !

—